OLYMPUS

Чтобы удержаться на вершине, нужно непрерывно идти вверх

Olympus — легендарное имя в истории фотографии и фототехники. Когда автор только начинал свою трудовую деятельность около четверти века назад, этот бренд прочно входил в состав так называемой «великой японской пятёрки» разработчиков и производителей. Так было и прежде; сохраняет прочные позиции в лидирующей группе игроков рынка Olympus и сегодня.

Не всё было гладко на этом пути. Компания, выбравшая себе гордое и обязывающее имя, продолжает прикладывать усилия к тому, чтобы ему соответствовать и оправдывать ожидания потребителей. О славном, хотя и не всегда простом пути славного бренда от простых градусников и уже не очень простых микроскопов до могучих фотоаппаратов и ультрасовременной медицинской техники, которую можно встретить едва ли не в каждой больнице и поликлинике, мы вам и расскажем.

Не всё было гладко на этом пути. Компания, выбравшая себе гордое и обязывающее имя, продолжает прикладывать усилия к тому, чтобы ему соответствовать и оправдывать ожидания потребителей. О славном, хотя и не всегда простом пути славного бренда от простых градусников и уже не очень простых микроскопов до могучих фотоаппаратов и ультрасовременной медицинской техники, которую можно встретить едва ли не в каждой больнице и поликлинике, мы вам и расскажем.

Микроскопическое начало

Такэси Ямасита (Takeshi Yamashita) был молод, энергичен и, что очень важно, предприимчив. В 1915 году он окончил юридический факультет Токийского императорского университета, отслужил год в армии и был принят на работу в торговую компанию «Токива Сёкай», которая принёс немалую прибыль на операциях с сахаром. Вырученные средства и благосклонность начальства позволили ему открыть своё дело. И 21 октября 1919 года Такэси Ямасита с помощью товарища по учёбе Синтаро Тэрада (Shintaro Terada) основал свою компанию «Такатихо Сэйсакусё» (Takachiho Seisakusho). Именно с этой даты ведёт свой отсчёт история компании Olympus.

Поначалу цель была довольно скромной: наладить производство высококачественных термометров и микроскопов собственной, японской конструкции, ослабив зависимость далеко не самой богатой страны от импорта. Здесь очень пригодился опыт Тэрады, который небезуспешно занимался производством микроскопов и термометров. Неудивительно, что именно Тэрада стал первым главным инженером новой компании.

Однако со временем стало ясно, что молодой бизнес не может себе позволить распыляться на технологически далёкие друг от друга товары, и уже в 1923 году бизнес по выпуску термометров был продан, а компания «Такатихо Сэйсакусё» полностью сосредоточилась на микроскопах. Однако здесь нужно упомянуть об одном важном для дальнейшей истории обстоятельстве: в 1921 году для компания зарегистрировала торговую марку Olympus — то есть «Олимп», та самая греческая гора, на которой в соответствии с мифологией обитали главные боги древнегреческого пантеона.

Такэси Ямасита (Takeshi Yamashita) был молод, энергичен и, что очень важно, предприимчив. В 1915 году он окончил юридический факультет Токийского императорского университета, отслужил год в армии и был принят на работу в торговую компанию «Токива Сёкай», которая принёс немалую прибыль на операциях с сахаром. Вырученные средства и благосклонность начальства позволили ему открыть своё дело. И 21 октября 1919 года Такэси Ямасита с помощью товарища по учёбе Синтаро Тэрада (Shintaro Terada) основал свою компанию «Такатихо Сэйсакусё» (Takachiho Seisakusho). Именно с этой даты ведёт свой отсчёт история компании Olympus.

Поначалу цель была довольно скромной: наладить производство высококачественных термометров и микроскопов собственной, японской конструкции, ослабив зависимость далеко не самой богатой страны от импорта. Здесь очень пригодился опыт Тэрады, который небезуспешно занимался производством микроскопов и термометров. Неудивительно, что именно Тэрада стал первым главным инженером новой компании.

Однако со временем стало ясно, что молодой бизнес не может себе позволить распыляться на технологически далёкие друг от друга товары, и уже в 1923 году бизнес по выпуску термометров был продан, а компания «Такатихо Сэйсакусё» полностью сосредоточилась на микроскопах. Однако здесь нужно упомянуть об одном важном для дальнейшей истории обстоятельстве: в 1921 году для компания зарегистрировала торговую марку Olympus — то есть «Олимп», та самая греческая гора, на которой в соответствии с мифологией обитали главные боги древнегреческого пантеона.

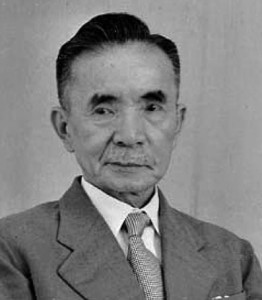

Такэси Ямасита

Отец-основатель компании Olympus

Нужно добавить, что конструкторам и инженерам с самого начала была поставлена задача не просто разработать копию лучших по тому времени немецких образцов, но постараться разработать оригинальный проект. И через полгода после начала работы компании, в марте 1920 года микроскоп «Асахи» (что в переводе означает «рассвет») был сделан. Он поначалу продавался под брендом «Токива» — в честь компании, в которой Такэси Ямасита начал свою трудовую деятельность. Она не только инвестировала средства в проект своего бывшего сотрудника, но и поначалу занималась дистрибуцией его разработок.

В том же году были разработаны микроскопы «Хомарэ» и, специально для медицины, «Фудзи», после чего ассортимент, получивший с 1921 года имя Olympus, стал энергично расширяться. Из интересных разработок можно назвать микроскоп «Сэйка ГЭ» (Seika GE); его стократный масляно-иммерсионный объектив обеспечивал общее увеличение 1400х. Удостоенный нескольких наград прибор получил в подарок император Сёва (Хирохито), который использовал его для своих научных занятий до 1951 года. В этом году Хирохито купил себе новый микроскоп Olympus, а старый подарил производителю обратно.

Бизнесу компании помог мировой финансовый кризис, разразившийся после биржевого обвала на Уолл-стрит в октябре 1929 года. «Цивилизованный мир» тонул в экономической депрессии, а компания «Такатихо Сэйсакусё» выиграла тендер, как это сейчас называется, на производство 600 микроскопов для медицинских учебных заведений. В 1930-х годах микроскопы продолжали совершенствоваться. Продукция охватывала все возможные варианты, от простых микроскопов для школьников и студентов до мощных многофункциональных приборов для применения в самых разных науках. В том числе, кстати, и с устройствами, позволявшими фотографировать наблюдаемое.

В том же году были разработаны микроскопы «Хомарэ» и, специально для медицины, «Фудзи», после чего ассортимент, получивший с 1921 года имя Olympus, стал энергично расширяться. Из интересных разработок можно назвать микроскоп «Сэйка ГЭ» (Seika GE); его стократный масляно-иммерсионный объектив обеспечивал общее увеличение 1400х. Удостоенный нескольких наград прибор получил в подарок император Сёва (Хирохито), который использовал его для своих научных занятий до 1951 года. В этом году Хирохито купил себе новый микроскоп Olympus, а старый подарил производителю обратно.

Бизнесу компании помог мировой финансовый кризис, разразившийся после биржевого обвала на Уолл-стрит в октябре 1929 года. «Цивилизованный мир» тонул в экономической депрессии, а компания «Такатихо Сэйсакусё» выиграла тендер, как это сейчас называется, на производство 600 микроскопов для медицинских учебных заведений. В 1930-х годах микроскопы продолжали совершенствоваться. Продукция охватывала все возможные варианты, от простых микроскопов для школьников и студентов до мощных многофункциональных приборов для применения в самых разных науках. В том числе, кстати, и с устройствами, позволявшими фотографировать наблюдаемое.

Диверсификация бизнеса: фотография

Добившись заметных успехов в конструировании и производстве микроскопов, руководство задумалось над путями дальнейшего развития компании. В результате в 1934 году была начата разработка объективов для фотокамер. Вполне логичное решение для компании, освоившей высокоточное оптическое производство в условиях, когда фотография бурно завоёвывала сердца любителей и умы репортёров. Группу конструкторов возглавил доктор Мията; в неё с самого начала вошёл инженер Янагава — который в 1950-х годах станет главным конструктором объективов.

К середине 1936 года были разработаны два объектива, 75 мм f/4,5 и 105 мм f/4,5. У обоих оптическая конструкция состояла из четырёх линз в трёх группах, причём половина линз изготавливалась из японского оптического стекла. И хотя больших успехов эти объективы не принесли, благодаря им появилось имя, ставшее легендарным, – Zuiko. В переводе это означало «золотой свет» или «свет богов».

Судьбоносным оказался разговор с Миядзаки Сидзумой, владельцем выпускавшей фотоаппараты компании «Проуд» (Proud-Sha). Он предложил построить к объективу камеру и продавать её под брендом Olympus. Под уже разработанные объективы вполне подходила камера Semi-Proud; их-то и начал поставлять Сидзума. Единственным импортным узлом был немецкий затвор Compur; без него в то время было бы трудно пробудить интерес потенциальных покупателей. Так в самом конце 1936 года свет увидела фотокамера Semi-Olympus . В зависимости от модели затвора она стоила 78 или 98 йен, что было больше месячной зарплаты начинающего рабочего в то время.

Таких камер было сделано немного, хотя точной статистики не сохранилось –корпоративный архив был почти полностью уничтожен в 1945 году в ходе бомбардировок Токио. Исследователи и коллекционеры предполагают, что камер Semi-Olympus было сделано более 150, но менее 250.

Добившись заметных успехов в конструировании и производстве микроскопов, руководство задумалось над путями дальнейшего развития компании. В результате в 1934 году была начата разработка объективов для фотокамер. Вполне логичное решение для компании, освоившей высокоточное оптическое производство в условиях, когда фотография бурно завоёвывала сердца любителей и умы репортёров. Группу конструкторов возглавил доктор Мията; в неё с самого начала вошёл инженер Янагава — который в 1950-х годах станет главным конструктором объективов.

К середине 1936 года были разработаны два объектива, 75 мм f/4,5 и 105 мм f/4,5. У обоих оптическая конструкция состояла из четырёх линз в трёх группах, причём половина линз изготавливалась из японского оптического стекла. И хотя больших успехов эти объективы не принесли, благодаря им появилось имя, ставшее легендарным, – Zuiko. В переводе это означало «золотой свет» или «свет богов».

Судьбоносным оказался разговор с Миядзаки Сидзумой, владельцем выпускавшей фотоаппараты компании «Проуд» (Proud-Sha). Он предложил построить к объективу камеру и продавать её под брендом Olympus. Под уже разработанные объективы вполне подходила камера Semi-Proud; их-то и начал поставлять Сидзума. Единственным импортным узлом был немецкий затвор Compur; без него в то время было бы трудно пробудить интерес потенциальных покупателей. Так в самом конце 1936 года свет увидела фотокамера Semi-Olympus . В зависимости от модели затвора она стоила 78 или 98 йен, что было больше месячной зарплаты начинающего рабочего в то время.

Таких камер было сделано немного, хотя точной статистики не сохранилось –корпоративный архив был почти полностью уничтожен в 1945 году в ходе бомбардировок Токио. Исследователи и коллекционеры предполагают, что камер Semi-Olympus было сделано более 150, но менее 250.

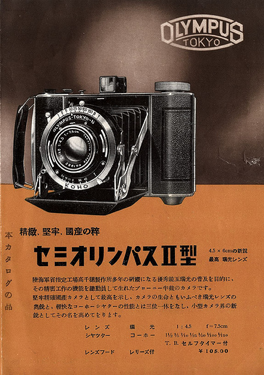

Semi-Olympus

В 1936 году такой фотоаппарат стоит больше месячной зарплаты рабочего

Это не так уж и много, однако в процессе производства был накоплен полезный опыт, который позволил инженеру Китагаве разработать проект камеры Semi-Olympus II, первой целиком «самостоятельной» модели фирмы «Такатихо Сэйсакусё», со своими корпусом, затвором и объективом. Она была похожа на первую и внешне, и по характеристикам, только обрела «горизонтальную» конфигурацию. Эта камера выпускалась до 1940 года.

Тогда же, в конце 1937 года, свою первую фотокамеру — Olympus Standard — разработал и Эйити Сакурай. То была дальномерка со сменными объективами от 50 до 135 мм, рассчитанная на использование плёнки 127 с форматом кадра 4х5 см. Штатным был объектив Zuiko 65 мм f/3,5 убирающейся конструкции.

В 1937 году эта камера регулярно рекламировалась в японской прессе, однако наладить массовое производство компания не смогла, ограничившись выпуском десятка опытных образцов. Причины этого точно неизвестны; можно предположить сочетание как технологических, так и военно-политических обстоятельств: с началом войны компания стала получать больше «оптических» заказов от армии, что совпало с ограничением импорта ряда материалов и узлов из Европы, включая затворы и оптическое стекло Schott.

Тогда же, в конце 1937 года, свою первую фотокамеру — Olympus Standard — разработал и Эйити Сакурай. То была дальномерка со сменными объективами от 50 до 135 мм, рассчитанная на использование плёнки 127 с форматом кадра 4х5 см. Штатным был объектив Zuiko 65 мм f/3,5 убирающейся конструкции.

В 1937 году эта камера регулярно рекламировалась в японской прессе, однако наладить массовое производство компания не смогла, ограничившись выпуском десятка опытных образцов. Причины этого точно неизвестны; можно предположить сочетание как технологических, так и военно-политических обстоятельств: с началом войны компания стала получать больше «оптических» заказов от армии, что совпало с ограничением импорта ряда материалов и узлов из Европы, включая затворы и оптическое стекло Schott.

Semi-Olympus II

Первая камера, собранная из собственных компонентом компании

В 1940 году была разработана камера, которой было суждено стать основой для послевоенного сначала национального, а потом и международного успеха компании, – Olympus Six. Изначально в 1940 году она рекламировалась как Semi-Olumpus III, но это название было не очень логичным: новая камера была не только «полукадровой» (ведь 6х4,5 см — это ровно половина от «полного кадра», каковым в то время считали 6х9 см), но и позволяла делать кадры 6х6 см.

Камера выпускалась с двумя объективами Zuiko 75 мм: вариант подешевле имел светосилу f/4,5, вариант подороже — f/3,5. В ходе войны появились модификации с более качественными пятилинзовыми объективами; в правительственных заказах такие камеры назывались Super Olympus. Полагают, что до остановки производства фотоаппаратов в 1943 году было сделано до 6000 камер Olympus Six всех модификаций. Стоит добавить, что в 1942 году компания, подчёркивая связь своего бизнеса с оптикой, приняла имя Takachiho Optical Co., Ltd.

Камера выпускалась с двумя объективами Zuiko 75 мм: вариант подешевле имел светосилу f/4,5, вариант подороже — f/3,5. В ходе войны появились модификации с более качественными пятилинзовыми объективами; в правительственных заказах такие камеры назывались Super Olympus. Полагают, что до остановки производства фотоаппаратов в 1943 году было сделано до 6000 камер Olympus Six всех модификаций. Стоит добавить, что в 1942 году компания, подчёркивая связь своего бизнеса с оптикой, приняла имя Takachiho Optical Co., Ltd.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Восстановление производства и инновации Olympus после Второй мировой Войны

Эпоха Olympus OM

Громкий дебют на Photokina 1972 и дальнейшие успехи Olympus

Компактный мир прошлого

ЗЕРКАЛЬНЫЙ МОСТ В БУДУЩЕЕ

Новый класс – Zoom-Lens Reflex. Или зеркальная камера с зум-объективом

дивный новый мир

Olympus и цифровая революция

Революция "МИКРО"

Olympus и система Micro Four Thirds